近日,厦门大学海洋与地球学院鲍红艳副教授课题组在河口黑碳迁移机制与通量方面取得新进展,相关成果以Transport of dissolved black carbon in three estuaries in China: Roles of flood‐ebb tides and submarine groundwater discharge为题,发表在Global Biogeochemical Cycles。该论文被编辑精选为高亮文章,在Eos进行报道。

研究背景

溶解黑碳(Dissolved Black Carbon, DBC)是一类具有高度稳定性、难以被生物降解的惰性有机碳,是海水中已鉴别的最大的稳定溶解有机碳库,在全球碳循环中具有重要意义。河口作为陆源有机质输入海洋的关键过渡带,在DBC的源汇过程与控制机制方面,当前认知仍相当有限。例如,尽管DBC在海洋中广泛存在,但其主要来源仍存在较大争议:一方面,现有的通量研究结果普遍认为河流是DBC的主要输入通道;另一方面,基于稳定同位素分析却表明,海洋中DBC却并非直接来源于河流。造成这一矛盾现象的原因,很可能是当前对DBC在从陆地进入海洋过程中的迁移与转化机制尚不清晰所致。

该研究选取我国三个典型河口(九龙江、珠江和长江口),开展了多季节、不同潮汐条件下的DBC现场观测,并结合模拟实验(包括光降解、生物降解、絮凝)与理论模型,系统研究了DBC在河口区的分布特征及其驱动因子。

研究结果

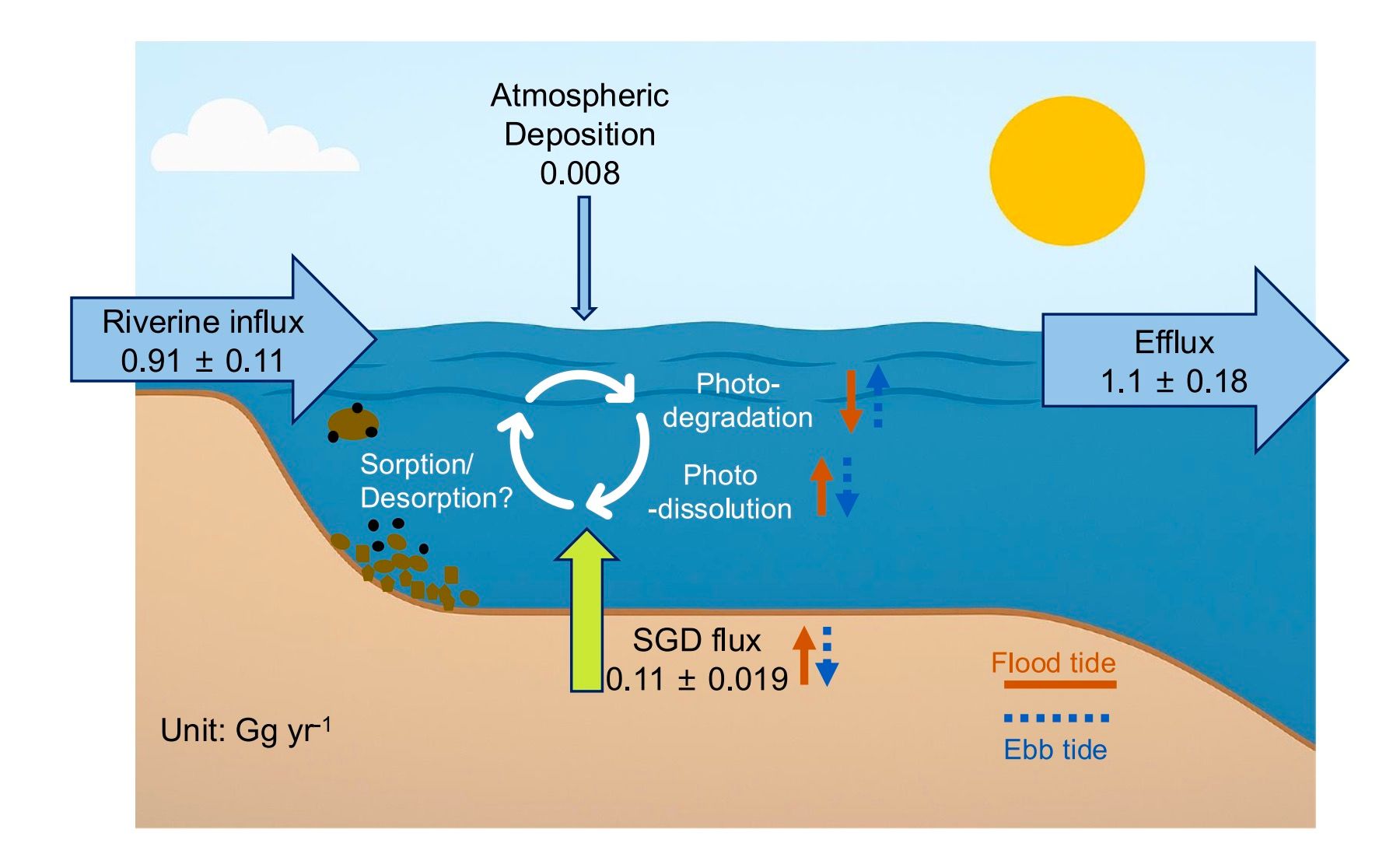

结果显示,所有观测航次中,DBC浓度均与盐度呈显著负相关关系(p<0.05),表明咸淡水混合是河口DBC分布的主要控制因素。然而,DBC浓度并不完全符合保守混合特征,而是表现出“添加”或“移除”的非保守行为,暗示DBC的分布同时受到其他过程调控。进一步分析发现,这种不保守混合现象并不直接受控于河口类型或径流强度,而在涨潮期间普遍出现添加、退潮期间则表现为移除的规律(图1)。模拟实验结果表明,潮汐过程可能通过调节海底地下水释放与颗粒物的吸附/解吸等过程,驱动DBC在河口中的非保守迁移行为(图2),这是在以往研究被忽视的关键过程。

图1 不同河口添加或移除趋势以及采样时的潮汐状态

基于上述结果,定量估算出九龙江口海底地下水释放的DBC通量约占河流输入的12%(图2),而通过这一途径贡献的DBC在全球尺度上可能达到16%–23%,表明地下水系统是是全球近海系统重要的DBC来源,但这一路径长期受到忽视。该研究首次揭示了潮汐与海底地下水联合作用于河口DBC迁移过程的重要性,深化了对河口陆源有机碳输送机制的理解,并为解释海洋与河流中DBC稳定同位素的差异提供了新思路。

图2 九龙江河口溶解黑碳的收支模型以及涨落潮对不同过程的影响

研究团队及资助

该论文第一作者为厦门大学赵伟强博士,通讯作者为鲍红艳副教授,共同作者包括美国罗德岛大学杜墨戈博士、厦门大学杨进宇助理教授、海南大学高树基教授等。该研究获得国家重点研发计划项目(2024YFC2815800)、国家自然科学基金项目(41721005, 42076041, 92251306)、福建省自然科学基金(20720200115)以及德国洪堡基金会的联合资助。

论文来源及链接

Zhao, W., Bao, H., Peng, L., Du, M., Li,K., Zhan, X., et al. (2025). Transport ofdissolved black carbon in three estuaries inChina: Roles of flood‐ebb tides and submarine groundwater discharge. Global Biogeochemical Cycles, 39, e2025GB008532.

https://doi.org/10.1029/2025GB008532

https://eos.org/research-spotlights/tracing-black-carbons-journey-to-the-ocean

供稿:鲍红艳 赵伟强

编辑:朱佳 苏颖

审核:万显会 李骁麟

排版:陈蕾