近日,厦门大学海洋与地球学院、海洋气象与气候变化研究中心、海洋生物地球化学全国重点实验室段安民教授团队以“Climate teleconnections among the Earth’s three poles”为题在Science Bulletin期刊发表综述论文。该论文系统梳理并深入解析了地球三极(北极、南极和青藏高原)之间复杂的气候遥相关机制,揭示了遥远地区的局地变化如何通过大气与海洋过程产生协同影响,从而描绘出一幅清晰的地球三极气候相互作用全景图。

文章指出,三极之间的气候信号主要通过三条独特的通道进行传递:

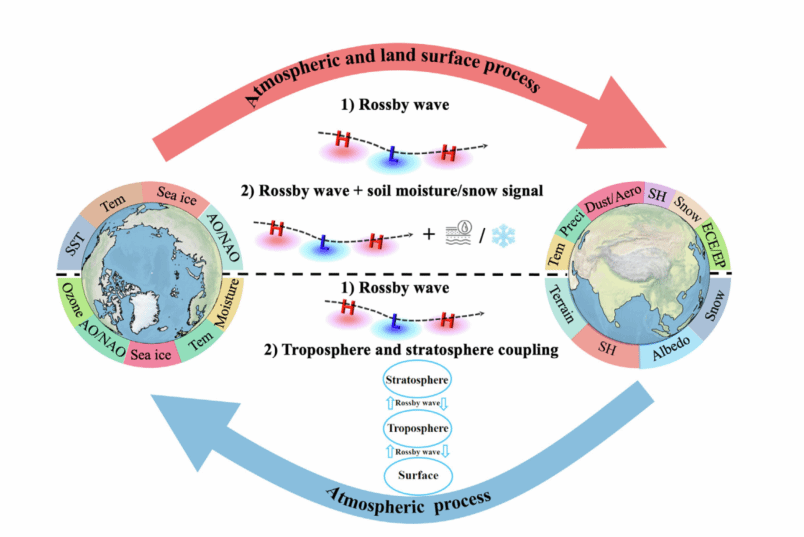

1、北极—青藏高原通道:最为活跃的大气桥

这是三者中最为活跃和直接的通道。源自北极巴伦支-喀拉海等关键区域的海冰融化,如同投石入水,在大气中激发出沿欧亚大陆传播的罗斯贝波波列,进而影响青藏高原的气温、降水和积雪。这一大气桥具有双向性:青藏高原的地表热力状况和积雪变化也能通过大气环流反馈,影响北极海冰和环流模式,甚至通过平流层过程调控北极的极涡。

图1 北极与青藏高原相互作用的概念框架

2.北极—南极通道:经典的跷跷板效应

这条连接地球两端的遥远通道,以经典的跷跷板效应著称,存在两种不同时间尺度的作用机制。在较长的千年尺度上,被称为大洋热量传送带的大西洋经向翻转环流(AMOC)是主要推手,其强弱变化调控着南北半球的热量分配,导致两极气候的“此消彼长”。在较短的年代际尺度上,大气则扮演了更直接的角色,通过热带辐合带的南北移动以及太平洋、大西洋的海洋年代际振荡,建立起连接两极的大气桥梁,使得两极气温和海冰呈现的反位相变化。

图2 连接北极与南极的概念路径

3.南极—青藏高原通道:穿越赤道的隐秘通道

这是一条长期被忽视但至关重要的通道。研究发现,南极大气环流(以南极涛动为代表)的异常,首先影响南印度洋的海温分布,形成海温异常偶极子。这个位于热带的海洋信号,进一步激发大气波动向北传播,调控向青藏高原输送的水汽通量,最终影响高原的感热通量和降水。

图3 南极与青藏高原之间的遥相关联系

理解地球三极之间气候系统的遥相关机制不仅具有重要科学价值,也与人类社会的可持续发展密切相关。三极的协同变化能够显著影响中纬度地区的天气气候。因此,将地球三极视为一个整体系统,对提升全球与区域气候预测准确性、制定科学有效的气候变化应对策略具有关键意义。

面向未来,研究团队呼吁加强国际协作,构建覆盖三极的立体观测网络,整合冰芯、沉积物等古气候记录,并发展结合人工智能技术的新一代地球系统模式。通过跨学科协同攻关,有望进一步揭示地球三极相互作用的深层奥秘,为应对全球气候挑战提供坚实的科学支撑。

该论文第一作者为段安民教授,共同通讯作者为段安民教授和中国科学院青藏高原研究所李新研究员,其他作者包括中国科学院大气物理研究所吴国雄院士、胡文婷副研究员、博士生王启璐、博士毕业生胡蝶、汤雨恒、潘杼垒,中国科学院西北生态环境资源研究院车涛研究员,厦门大学胡俊副教授、博士后彭玉琢、张超。研究获得国家自然科学基金项目(42030602 、42275032)的联合资助。

论文来源和链接:

Duan, A., Li, X., Hu, W. et al. Climate teleconnections among the Earth's three poles. Science Bulletin (2025). https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.09.045

撰稿:胡俊、林毅辉

编辑:苏颖

审核:张慕容、游伟伟