近日,厦门大学海洋与地球学院张文舟教授团队在西北太平洋对热带气旋的生物地球化学响应研究方面取得新进展,研究成果以“Composite three-dimensional biogeochemical responses to tropical cyclones in the Northwest Pacific”为题,发表于Geophysical Research Letters.

该研究基于物理-生物地球化学耦合模型模拟,采用合成分析方法,首次系统揭示了热带气旋对西北太平洋三维生物地球化学过程的综合影响,发现背景物理平流过程在次表层响应中的显著作用,为评估热带气旋对海洋初级生产力和碳汇潜力的影响提供了新视角和科学依据。

研究背景

热带气旋是全球最强烈的天气系统之一,不仅引发上层海洋物理过程的剧烈变化(如垂直混合和上升流),还显著影响海洋生物地球化学参数的时空变化,进而调控海洋初级生产力、海气二氧化碳交换及海洋碳封存效率。然而,受观测手段限制,以往研究多依赖于卫星遥感海表叶绿素a浓度数据和少量现场观测数据,难以刻画海洋内部、特别是次表层在热带气旋影响下的生物地球化学过程变化。

针对这一问题,张文舟研究团队基于物理-生物地球化学耦合模型,首次对2005至2022年间西北太平洋226个热带气旋开展了大规模数值模拟与三维合成分析,突破了传统个例研究和仅限表层遥感分析的局限,从统计学角度揭示了热带气旋影响下海洋叶绿素a、硝酸盐等关键生物地球化学参数的三维时空演变特征及其响应机制。

研究结果

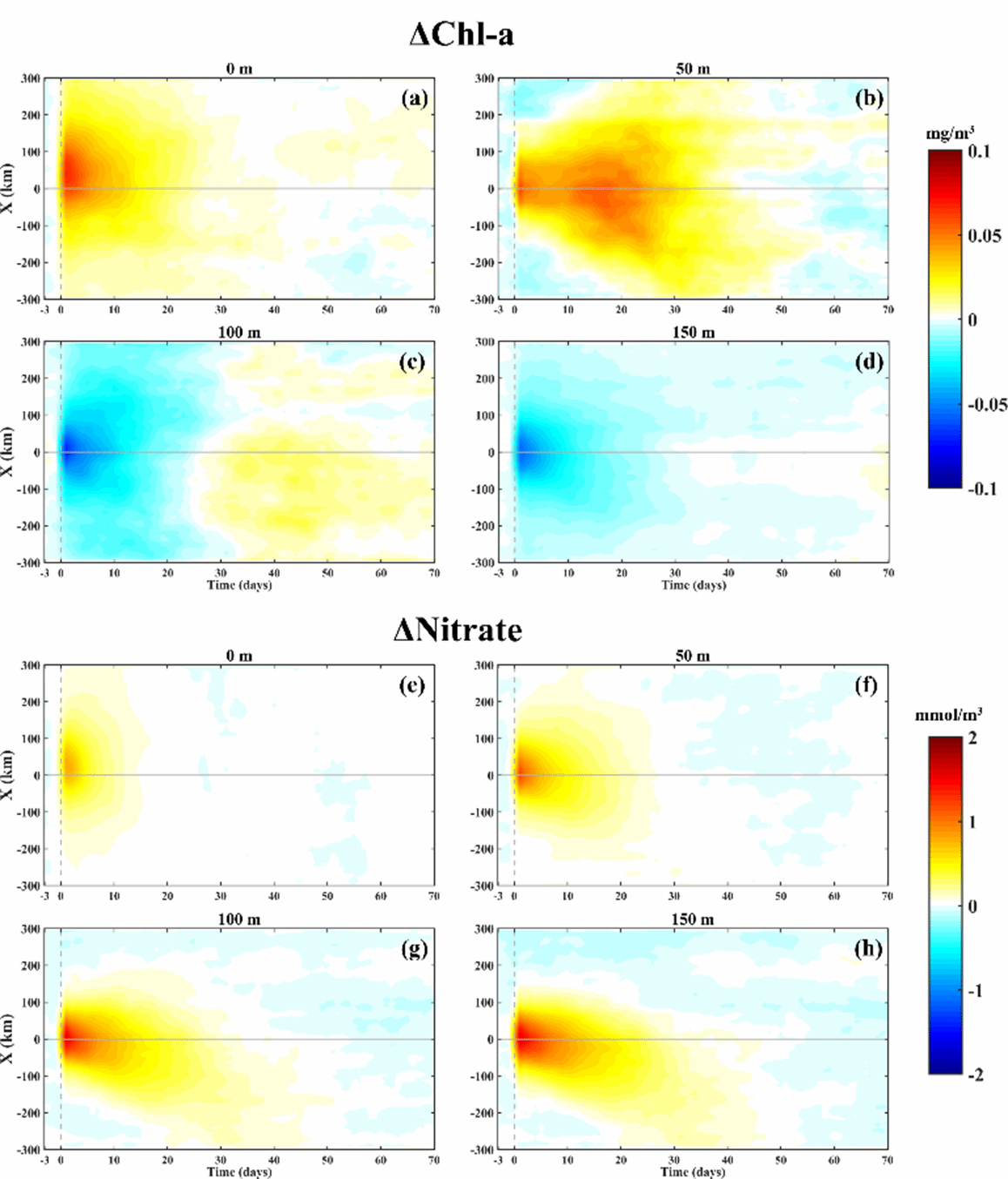

论文结果表明,热带气旋过境后,叶绿素a的响应呈现出显著的垂直差异特征(图1)。表层叶绿素a浓度在气旋过境后迅速增加,并在台风过境后的第一天达到峰值,随后快速衰减;而次表层则呈现先减后增的响应模式,其中50米深度附近可维持长达一个多月的高叶绿素a 浓度。上述差异主要源于热带气旋引起的上升流和垂直混合作用对叶绿素a和硝酸盐的垂向再分配。

图1 (a, b)台风引起的叶绿素a浓度异常(ΔChl-a)在0、50、100、150米深度的水平分布随时间的变化以及(c-j)沿跨轨迹断面(Y=0)的ΔChl-a垂直结构。X轴的正(负)值表示距热带气旋移动方向右侧(左侧)的距离,Y轴的正(负)值表示面向热带气旋移动方向时,距气旋中心前方(后方)的距离。热带气旋过境前的天数用t的负值表示,过境后的天数用t的正值表示,t=0表示热带气旋过境当天

值得注意的是,次表层高ΔNitrate(硝酸盐浓度异常)有向热带气旋路径左侧偏移的现象(图2e-h)。这一现象与上层海洋中由经向密度梯度驱动的地转平流作用密切相关。在西北太平洋,200米以浅海水密度通常随纬度增加而增加,这种密度分布在地转平衡下会产生向西的斜压地转流。由于热带气旋过境前后台风引起的表层流较强,且其方向通常与热带气旋移动方向一致,因密度分布不均产生的斜压地转流在表层可以近似忽略;而在次表层,台风引起的流较弱,斜压地转流的影响则相对突出。鉴于西北太平洋热带气旋的平均移动方向为西北向,次表层流最终偏向于热带气旋移动方向的左侧,从而导致次表层ΔNitrate向热带气旋路径左侧发生偏移。

图2 (a-d)ΔChl-a和(e-h)ΔNitrate沿跨轨迹轴线(Y=0)在0、50、100、150米深度随时间的演变。各子图中的灰色虚线和实线分别表示热带气旋过境当天和热带气旋中心的位置轨迹

此外,对200米以浅水体ΔChl-a(叶绿素a浓度异常)的垂直积分结果表明,热带气旋影响区域内的积分ΔChl-a在过境后先下降后上升,并在约30天后达到峰值,此后约两个月时恢复到热带气旋过境前的水平。总体来看,积分ΔChl-a出现净增加(图3),这暗示热带气旋可能增强海洋初级生产力并强化碳汇能力。

图3 (a) 沿跨轨迹轴线200米以浅垂向积分的ΔChl-a随时间的演变。(b) 200米以浅体积积分的ΔChl-a时间序列。图(b)中的垂直误差棒表示相应ΔChl-a值上下一个标准差的范围。绿色误差棒表示统计上显著的结果,红色误差棒表示不显著的结果

研究团队及资助

该论文第一作者为厦门大学2024届博士毕业生郑辉,通讯作者为张文舟教授,合作者包括博士生梅志国。该研究获得国家重点研发计划、厦门大学校长基金、国家自然科学基金等的联合资助。

论文来源

Zheng, H., Zhang, W.‐Z., & Mei, Z. (2025). Composite three‐dimensional biogeochemical responses to tropical cyclones in the Northwest Pacific. Geophysical Research Letters, 52, e2025GL117472.

论文链接

https://doi.org/10.1029/2025GL117472

供稿:郑辉 梅志国 张文舟

编辑:苏颖

审核:张彩云 游伟伟 陈向柳