近日,厦门大学海洋与地球学院、海洋生物地球化学全国重点实验室张彧瑞副教授团队联合斯德哥尔摩大学、布里斯托大学等合作者,通过古气候模拟,研究揭示了始新世早期北太平洋环流(gyre)的极向扩张机制。相关成果以“Poleward expansion of North Pacific gyre circulation during the warm early Eocene inferred from inter-model comparisons”为题,发表于Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 该研究有助于深化对历史气候调控机制的认识,也为全球变暖背景下海洋环流变化的预测提供了重要参考。

研究背景

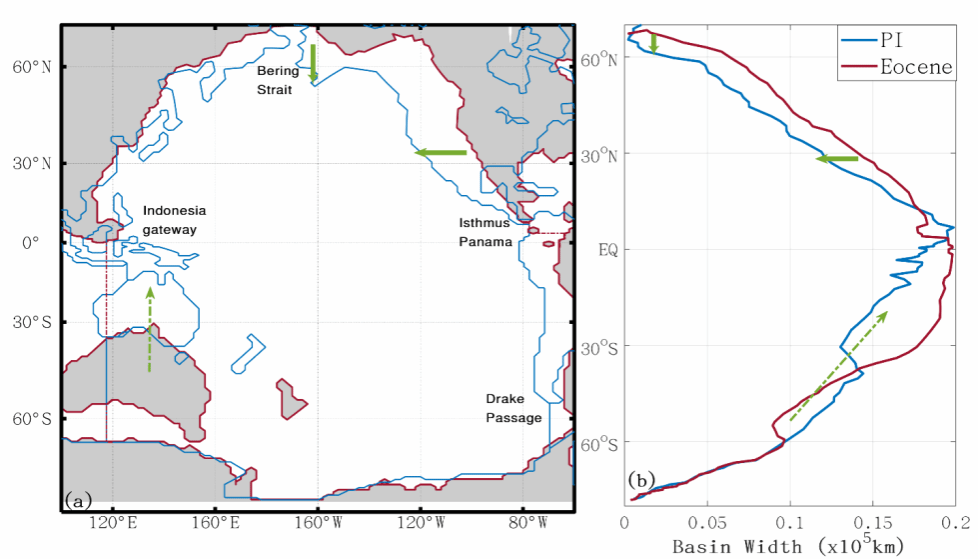

大约5500万年前的早始新世,地球上洋盆形态与现在有所不同,太平洋洋盆比现代宽约20%,且与印度洋的交换也更强(图1)。当时大气中二氧化碳等温室气体浓度显著增高,导致地球处于温室气候。在温暖的气候背景下,海洋层结增强,洋盆尺度的流涡等水平环流对海洋物质输运和能量传输至关重要。

在广阔的太平洋,副热带流涡和亚极地流涡等大尺度水平环流调控海洋的温度、盐度和营养物质的输运,深刻影响区域气候和海洋生态。然而,这些环流在始新世早期的演变过程及其驱动机制仍未得到充分认识。

图1现代(蓝色)和早始新世(红色)太平洋洋盆地形和宽度对比(单位:10⁵公里)

研究结果

为探索早始新世北太平洋大尺度环流的变化,研究团队基于国际深时多模式比较计划(Deep-Time Model Intercomparison Project; DeepMIP),对比分析了八个全球气候模式的模拟结果,并结合地质沉积记录,系统解析了早始新世北太平洋环流的格局、强度变化及其驱动机制。

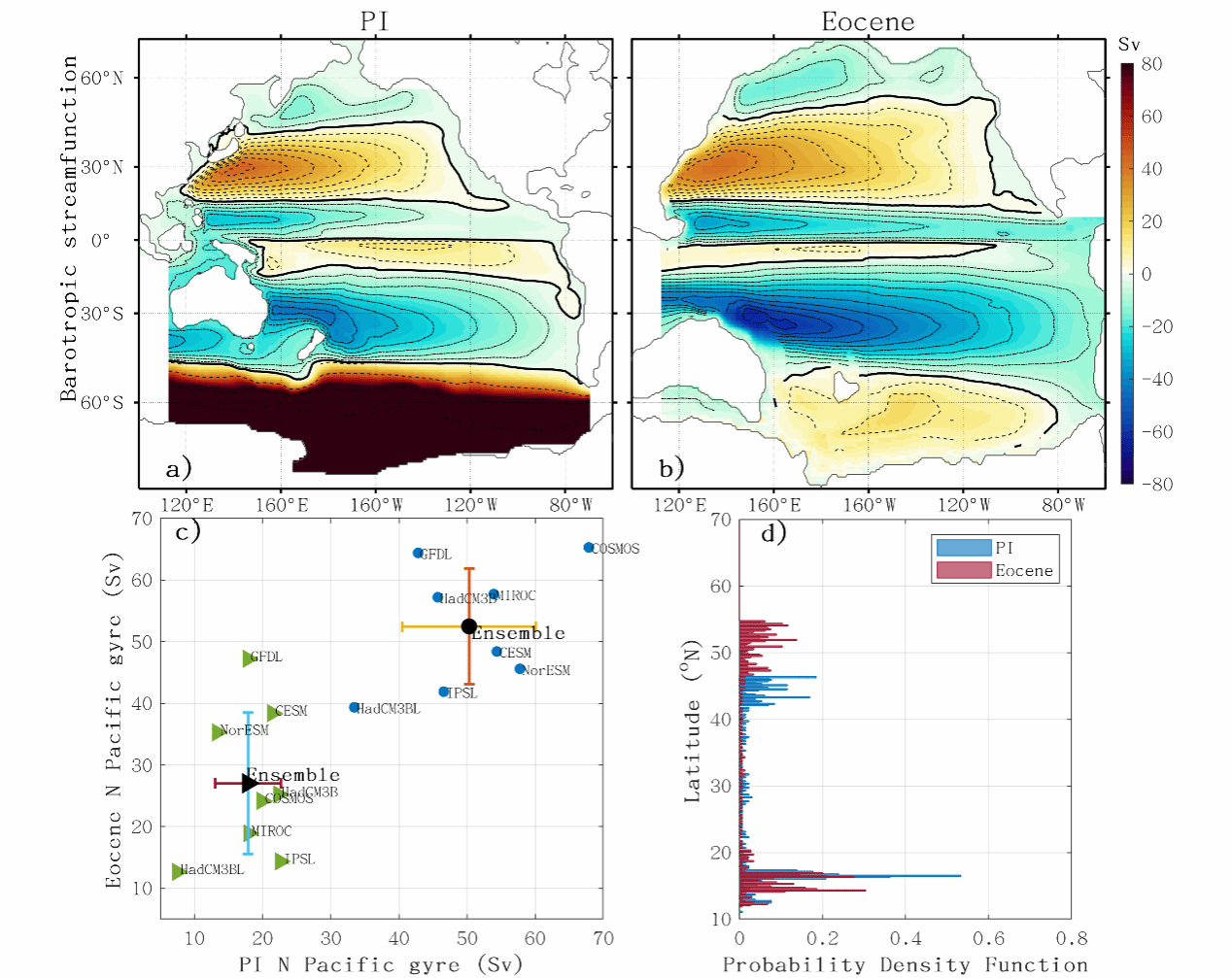

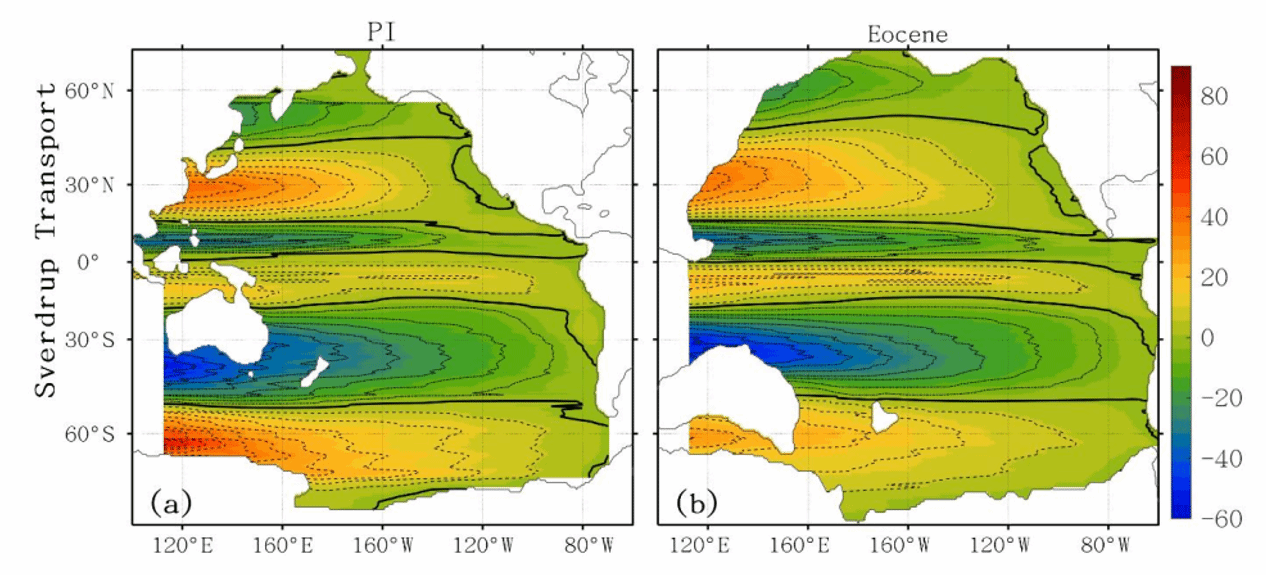

研究结果显示,相较于现代,北太平洋副热带流涡在早始新世向北扩张了近10度(约1110 km),可达54°N(图2)。这一极向扩张与始新世暖期西风带的北移密切相关,表明风驱动对环流的重要影响(图3)。同时,由于始新世更大的太平洋洋盆纵横比与减弱的风应力共同作用,流涡整体强度变化不大。然而,其向北扩张导致低营养区域的进一步扩张,影响该区域海洋生态系统的分布。这一趋势与地质记录中的沉积物组分变化相吻合,表明始新世早期的海洋环流格局发生了显著调整。

图2现代和早始新世的海洋环流

(a)和(b)展示了两个时期的正压流函数(Barotropic streamfunction)分布;(c)两个时期太平洋流涡强度对比;(d)副热带流涡与副极地分界纬度的概率密度函数

在南太平洋,澳大利亚大陆在始新世的位置偏南,同时印尼通道更为开阔,促使南太平洋副热带环流强度到达75 Sv,显著强于现代的54 Sv(图2)。这种变化不仅影响了南太平洋与印度洋的水体交换,也对全球气候产生了重要影响。

图3现代(a)和始新世(b)风驱动的Sverdrup输运(ψ𝑆𝑣,单位:Sv),正值表示顺时针环流,负值表示逆时针环流

本研究揭示了早始新世太平洋环流系统的变化受风应力和洋盆地形的共同影响,阐明了该时期太平洋大尺度水平环流的变化机制。始新世作为典型的地质历史暖期,研究其环流系统的变迁不仅有助于理解历史的气候调控机制,也为预测当前全球变暖背景下海洋环流的潜在变化提供了重要参考。

研究团队及资助

该论文的第一兼通讯作者为张彧瑞副教授,共同作者包括硕士毕业生覃国金及多国合作者,该研究获得国家重点研发计划(2023YFF0803902)和厦门市自然科学基金(3502Z20227021)的联合资助。

论文来源及链接:

Zhang, Y., de Boer, A. M., Guojin, Q., et al. Poleward expansion of North Pacific gyre circulation during the warm early Eocene inferred from inter-model comparisons. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2024. 112712

https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2024.112712

供稿:李振 张彧瑞

编辑:朱佳 苏颖

排版:陈蕾

审核:吕柯伟、徐鹏、陈向柳