近日,厦门大学海洋生物地球化学全国重点实验室曹知勉教授和马剑教授等在砷的深海生物地球化学循环及其源汇过程方面取得新进展,相关成果以“Removal of dissolved arsenic from deep seawater around hydrothermal vents and seamounts”为题,发表于Earth and Planetary Science Letters.

研究背景

砷(As)是海洋中的痕量类金属元素,具有与磷(P)相似的颗粒活性,可以被铁锰氧化物大量吸附。因此,As的海洋生物地球化学循环与P和铁(Fe)密切相关。然而,海洋溶解态As的垂直分布通常呈现类营养盐型,表层浓度低、随水深增加浓度逐渐变大并趋于稳定,一般不能反映颗粒清除过程的影响。

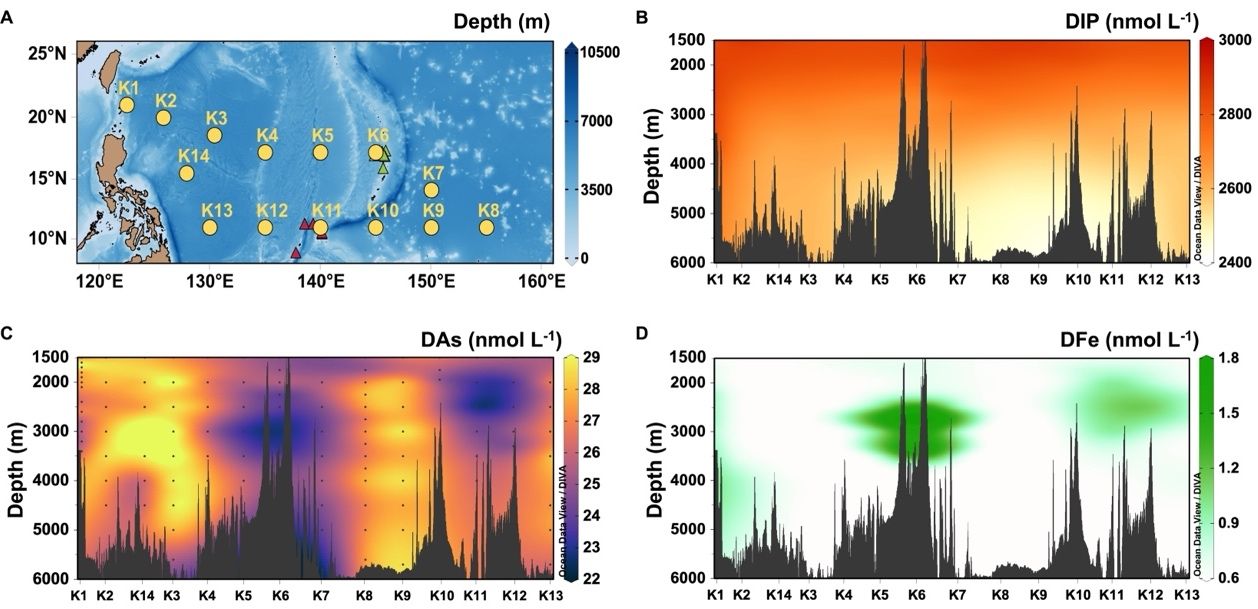

本研究基于GEOTRACES-GP09航次(图1A),调查了副热带西北太平洋1500米以深水体中总溶解无机As(DAs)、溶解Fe(DFe)、总可溶性颗粒Fe(TDPFe)和总可溶性颗粒锰(TDPMn)的分布,揭示了典型海底系统引发的颗粒清除对海洋As循环的重要影响。

图1. GEOTRACES-GP09航次(绿色和红色三角分别指示热液和海山位置)溶解无机磷(DIP)、总溶解无机砷(DAs)和溶解铁(DFe)浓度的断面分布

研究结果

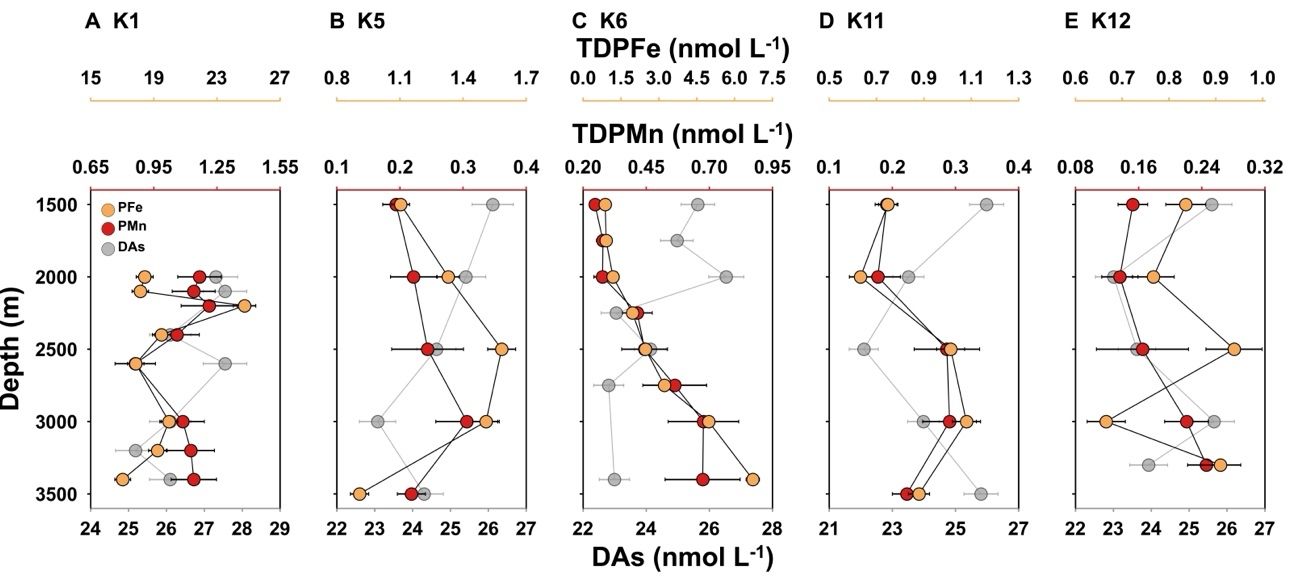

基于氢化物发生原子荧光法和自主研发的小型化原子荧光光谱仪,建立了开阔大洋痕量As的高灵敏分析方法,获取了副热带西北太平洋深层水DAs的高分辨率浓度数据,发现其分布存在明显的空间变化:在靠近岛屿沉积物(K1)、热液(K5和K6)及海山(K11和K12)区域的1500-3500米水体中,DAs浓度大幅降低(图1C),并伴随DFe(图1D)、TDPFe和TDPMn(图2)浓度的升高。该现象表明,这些海底系统均可输送颗粒物质,通过颗粒清除作用显著去除了周围水体中的DAs。

图2. 岛屿沉积物(K1)、热液(K5和K6)和海山(K11和K12)影响的1500-3500米水体中,总可溶性颗粒铁(TDPFe)、总可溶性颗粒锰(TDPMn)和总溶解无机砷(DAs)的垂直分布

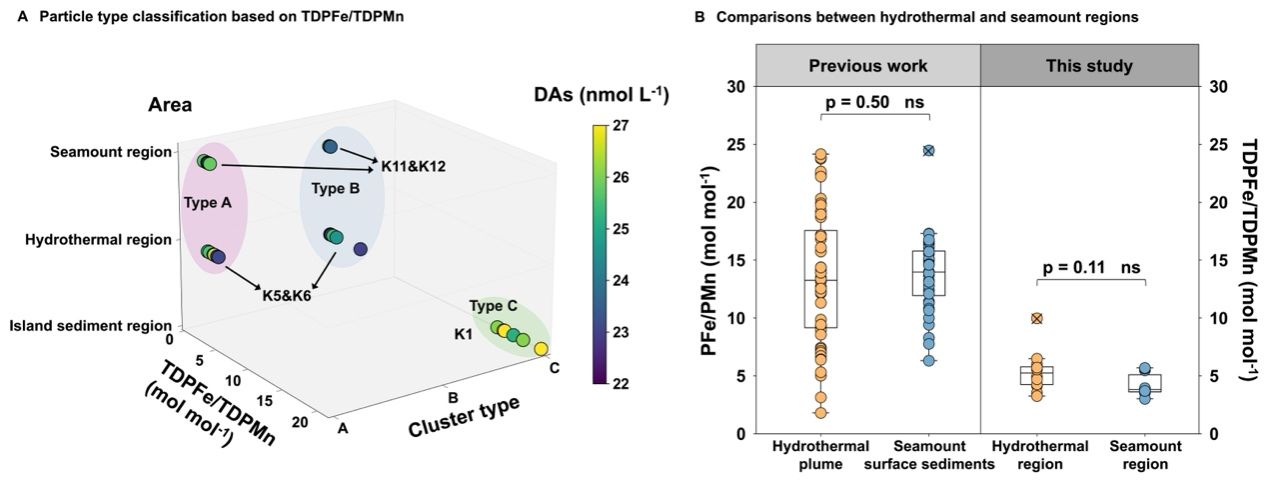

进一步分析表明,岛屿沉积物、热液和海山引发的As清除效应存在差异,主要受控于颗粒物组成和环境因子的变化,具体表现为:(1)岛屿沉积物主要输送陆源颗粒,富含铝成分,与其他两类海底系统的颗粒相比具有不同的Fe/Mn比值(图3A),从而产生不同的清除效应;(2)虽然热液和海山输送的颗粒物在Fe、Mn组成上无显著差异(图3B),但热液影响使得周围水体具有更高的温度、更低的pH及更强的还原性(表现为低溶解氧浓度),导致颗粒清除过程异于海山。

图3. 岛屿沉积物、热液和海山影响水体中的颗粒物组成特征比较

此外,基于航次调查的DAs和TDPFe等数据,结合一维清除模型和热液铁通量计算模型,估算了热液和海山的As颗粒清除通量,分别为1.3-2.8×109 g As yr-1和0.6-1.6×109 g As yr-1,与现有的海洋As输入和输出通量量级相同,是显著的汇过程,需在全球海洋As收支评估中予以考虑(图4)。

图4. 更新热液和海山去除通量的全球海洋砷收支

本研究在海洋痕量元素分析技术突破的基础上,揭示了典型海底系统驱使的颗粒清除过程对海洋As循环的重要影响,指出其贡献的去除通量是平衡海洋As收支的关键,同时该过程也潜在作用于其他元素如P和Fe。对于热液系统,需评估直接输入(源)和颗粒清除(汇)的净结果;对于海山系统,浅海山输送的颗粒如果到达上层海洋,其清除效应可能减弱真光层中P的供给。因此,海底系统作为海洋生物地球化学循环的关键界面,会对碳、营养盐、痕量金属等的通量、迁移与转化产生深远影响。

研究团队及资助

该论文第一作者为厦门大学2023级硕士生李元辰,共同通讯作者为曹知勉教授和马剑教授;合作作者包括厦门大学蔡毅华教授、张衎研究员、周宽波副教授和戴民汉院士,南京大学陈天宇教授,厦门大学硕士毕业生薄光永和张萍萍及硕士生杨晨婧。该研究获得国家自然科学基金重大研究计划集成项目(92258302、92358301)和海洋生物地球化学全国重点实验室自主研究课题(MELRI2101)的联合资助。

论文来源及链接:

Li, Y., Bo, G., Cai, Y., Zhang, K., Zhou, K., Zhang, P., Yang, C., Chen, T., Dai, M., Ma, J.*, Cao, Z.*, 2025. Removal of dissolved arsenic from deep seawater around hydrothermal vents and seamounts. Earth and Planetary Science Letters 660, 119351.

https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119351

供稿:李元辰

编辑:朱佳 苏颖

排版:陈蕾

审核:杨伟锋 王为磊